運動不足による肥満が気になるけど何か良い方法はない?

本日も、みなさんに役立つ情報を配信していきたいと思います。本日のキーワードは、「運動不足 肥満」です。

運動不足による肥満に関する情報を配信していきたいと思います。運動不足による肥満を気にする人が増加傾向です。

この記事を読むことで、肥満に対する知識が増え肥満を抑えることが出来ます。血糖値が上昇するとなぜ肥満になりやすいのか?

ドカ食いするとなぜ、血糖値が上昇し肥満になりやすいのか?肥満に関する正しい知識を共有し肥満を解消していきましょう。

そもそも、なぜ運動不足は肥満に影響するの?

通勤の往復でもかなりエネルギーを消費していたと思います。

運動不足によるエネルギーの消費が減ることで、運動不足前と同じ量だけ食べていると肥満につながりますよね。

それなら、運動不足に適した食生活の方法があるはずですよね。

肥満のメカニズムから進めていきましょう

肥満になるのは白色細胞が太るから

白色細胞は血液中に流れている脂質やブドウ糖を蓄える

白色脂肪細胞に蓄えられた脂肪が中性脂肪

白色脂肪細胞は、脂肪を蓄えるだけが役目でない

白色脂肪細胞は、エネルギーが必要な時に全身に供給する

白色脂肪細胞は、脂肪を放出することで小さくなる

白色脂肪細胞は、過酷な環境にも生きるために活躍する

そもそも、人間は食べ過ぎると、なぜ肥満になるのかメカニズムを説明していきたいと思います。

肥満の原因はと、聞かれると「食べ過ぎる」からと答えることが多いのではないしょうか?

では、同じ量の食事をしているにも関わらず、太る人と太らない人もいます。

なぜでしょうか?

これから、肥満の原因を細かく追及していきたいと思います。

引用元:東京大学 先端科学技術研究センター 白色脂肪細胞

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/research/tanken_sakai.html

肥満は、白色脂肪細胞の影響にあります

人間は、食べることで、なぜ太るのかメカニズムを説明していきたいと思います。

食べることで肥満になるのは、体内の白色脂肪細胞が太るからです。

それでは、白色脂肪細胞が太ると、肥満になる根拠を説明していきたいと思います。

白色脂肪細胞が太ると肥満になる根拠

白色脂肪細胞が、太ると肥満になるのか根拠を説明していきたいと思います。

白色脂肪細胞は、食べることで過剰摂取した、血液中に流れている脂質やブドウ糖(合成されて中性脂肪になります)を取り込まれ、エネルギーとして蓄えられます。

蓄えられた白色脂肪細胞は、球体状に膨らみます。

つまり、白色脂肪細胞に蓄えられた脂肪が中性脂肪なのですね。

白色脂肪細胞は、血液中に脂質やブドウ糖が増えると、どんどん取り込み、そして数も増えていきます。

通常は、脂質やブドウ糖を取り込むと、白色脂肪細胞は直径80μ㎜程の大きさになります。

過剰に摂取すると、直径140μ㎜まで大きくなります。

通常の成人者では、白色脂肪細胞は数百億個となります。

肥満者は、1000億個近くとなります。

参考単位

- 1μ㎜とは、0.001㎜ 1㎜を1000等分に分けた1メモリです。

- 10μ㎜とは、0.01㎜ 1㎜を100等分に分けた1メモリです。

- 100μ㎜とは、0.1㎜ 1㎜を10等分に分けた1メモリです。

- 1000μ㎜とは、1㎜です。

通常の人の脂肪細胞の状態

0.08㎜の粒が、400億個も体内に脂肪として蓄えられています。

肥満者

0.1㎜の粒が、800億個も体内に脂肪として蓄えられていると考えるとすごいですね。

白色脂肪細胞が体内にあるために過酷な環境を生き残れた

白色脂肪細胞は、脂肪を蓄えるだけが役目ではありません。

人類は、白色脂肪細胞が体内にあるために過酷な環境でも生き残ってこれたと言っても過言ではありません。

それでは、白色脂肪細胞の役目を説明していきます。

白色脂肪細胞は、脂肪を蓄えるだけでなく、エネルギーが必要な時に全身に供給します。

白色脂肪細胞は、脂肪を放出することで小さくなり前駆細胞(ぜんくさいぼう)という、細胞の初期状態になります。

そして、過剰な脂質とブドウ糖を再度取り込むことで、大きな細胞になります。

このように、人類は過酷な環境にも生きるために白色脂肪細胞が活躍しているのですね。

運動不足による肥満を抑える褐色脂肪細胞って何?

褐色脂肪細胞の役目を知ることで、肥満の解消につなげていきましょう。

褐色脂肪細胞は、脂肪を燃焼させることで、体温維持を図っています。

年を重ねるにつれて、褐色脂肪細胞が減少するため中年太りの原因となります。

褐色脂肪細胞の活性化のメカニズムって?

褐色脂肪細胞は脂肪を燃焼させる

褐色脂肪細胞が活性化する食品がある

褐色脂肪細胞は、脂肪を燃焼し熱を産生することで体温の維持をします。

褐色脂肪細胞が、どうような状況になれば活性化するのかメカニズムを見ていきましょう。

脳の一部である視床下部に、寒冷刺激をあたえることで、交感神経活性化を介し、体温維持に働くことが分かりました。

視床下部がスイッチとなり、全身の代謝を調整していると分かりました。

視床下部にスイッチが入れば、褐色脂肪細胞が活性化するということですね。

それなら、視床下部のスイッチを入れる方法を見つければ良いと分かりますよね。

そして、視床下部のスイッチを入れる食品も分かってきました。

正しい知識を身に着けて、褐色脂肪細胞を活性化し、肥満を解消していきましょう。

褐色脂肪細胞を活性化する食品って何?

褐色脂肪細胞を活性化する研究が進み、活性化する食品などが解明されてきました。

そこで、褐色脂肪細胞を活性化する食品を紹介したいと思います。

| 食品 | 成分 |

| 唐辛子 | カプサイシン |

| 青魚 | 魚油に含まれるDHA |

| ミント | メンソール |

| 緑茶 | カテキン |

| ワサビ | アリルイソチオシアネート |

| ニンニク、玉ねぎ | アリシン |

身近にある食品ばかりですとね

参考価格:1,107円 ※記事作成時の「楽天市場」価格

「汗をかく」という効果には、大変満足しています。

お風呂前に飲むと、汗が吹き出します。

散歩前に飲むと、今まで以上に汗が吹き出します。

運動不足による肥満の原因って何?

肥満の原因は、白色脂肪細胞が太ることが分かりましたよね。

白色脂肪細胞がどような状況だと太りやすいのか整理していきたいと思います。

肥満になりやすい4つの原因

食べ過ぎによる肥満

運動不足による肥満

食べ方による肥満

ストレスによる肥満

白色脂肪細胞が、太りやすい状況には4つの原因があります。

4つの原因を整理していきたいと思います。

①食べ過ぎによる肥満

最も分かりやすい肥満の原因の1つですよね。

摂取エネルギーが、消費エネルギーを超えた状態で発生する原因ですよね。

②運動不足による肥満

運動不足は、分かりやすい肥満ですよね。

運動不足は、脂肪の燃焼を食べる量が上回ることで発生する肥満ですよね。

③食べ方による肥満

同じ量を食べているにも関わらず、太る人と太りにくい人がいます。

なぜ、このような状態が発生するのかメカニズムを説明していきたいと思います。

食事の回数が少ないと太りやすい根拠

空腹のためにドカ食いすることで余分なブドウ糖や脂質が白色脂肪細胞に取り込まれて太る

同じ量を食べているにも関わらず、太る人と太りにくい人では何が違うのでしょうか?

それは、食事の回数が少ないことが、太りやすい状況を作っています。

なぜ、食事の回数が少ないと、太りやすくなるのかメカニズムを説明していきます。

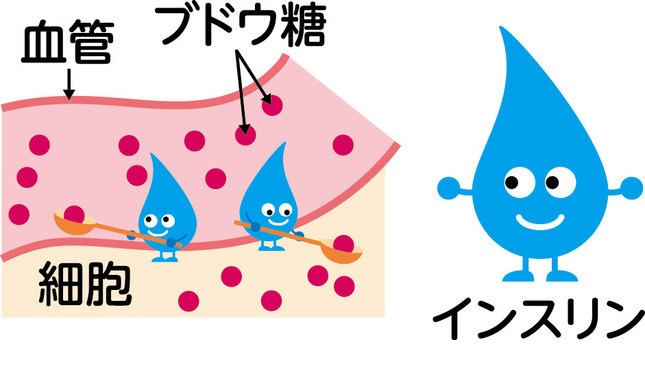

食事の回数が少ないと、空腹のためドカ食いし血糖値が上昇します。

血糖値が上昇すると、すい臓からインスリンが分泌され、血液中のブドウ糖の量を調整しますが、ドカ食いすることでインスリンでは調整しきれない余分なブドウ糖や脂質が血液中に流れることで、中性脂肪として蓄積されることが肥満の原因となります。

つまり、余分なブドウ糖と脂質(中性脂肪)が、白色脂肪細胞に取り込まれて太ることが肥満の原因となります。

食事の回数を増やすことが太りにくい根拠

1日摂取カロリーを3回から5回に分けることで肥満予防になる

食事回数を増やすことで血液中に流れるブドウ糖が少なることで中性脂肪が少なくなる

食事の回数を増やすことが、太りにくい食べ方です。

1日摂取カロリーを3回から5回以上に分けることで、肥満になりにくい食べ方です。

その根拠を説明していきます。

食事をすることで、体の中で消化吸収されて、ブドウ糖になり、血液中にエネルギーとして運ばれます。

食事の量を細かく分けることで、すい臓から分泌されるインスリンで血糖値がコントロールされて、血液中に流れるブドウ糖の量が少なくなることで、中性脂肪が少なくなり肥満になりにくいというわけです。

1日の摂取カロリーを3回から5回以上に分けて、細かく分けて食事し空腹の状態を減らすことで、血糖値を安定してコントロールされ肥満の予防につながります。

早食いが太りやすい根拠

人間の食欲は、満腹中枢と摂食中枢によりコントロールされている

空腹になると、摂食中枢が刺激されることで食事をする

満腹になると満腹中枢が刺激されることで食事を止める

早食いは満腹中枢が感知するまで多く食べることで血糖値が上昇する

ブドウ糖の量をコントロールするためにインスリンを分泌する

インスリンが余分なブドウ糖を白色脂肪細胞に取り込ませる

白色脂肪細胞に取り込まれることで、中性脂肪として蓄積され肥満になる

同じ食事の量にも関わらず、太りやすい人と太りにくい人がいます。

食事の速さも肥満に影響します。

早く食事することで肥満になりやすい根拠を説明していきたいと思います。

人間の食欲は、脳の視床下部にある満腹中枢と摂食中枢によりコントロールされています。

空腹になると、摂食中枢が刺激されることで食事をし、満腹になると満腹中枢が刺激されることで食事を止めます。

満腹中枢は、食事から摂取し消化吸収された血液中のブドウ糖の増量によって刺激されます。

そして、ブドウ糖が上昇してから満腹中枢が感知するまで約20分かかります。

そのため、早食いは満腹中枢が感知する約20分を多く食べることで、より多くのブドウ糖が血液中にながれることで血糖値が上昇します。

ブドウ糖の量をコントロールするためにインスリンが分泌されますが、インスリンが余分なブドウ糖を白色脂肪細胞に取り込ませることで、血糖値を安定させます。

白色脂肪細胞に取り込まれることで、中性脂肪として蓄積され肥満となります。

つまり、早食いは血糖値を急上昇することで、余分なブドウ糖が中性脂肪として蓄積され肥満になりやすいということです。

よく噛むことで、満腹中枢を刺激し血糖値の急上昇を抑えることで食事を止めさせます。

よく噛むことは、肥満予防の効果があることは本当なのですね。

④ストレスが太りやすくなる根拠

現在は、ストレス社会と言われ、色々な場面でストレスを感じる機会が多いと思います。

そして、なぜストレスに太りやすくなるのか根拠を説明していきたいと思います。

ストレスは、血糖値の上昇と食欲旺盛にする

人間は、ストレスを感じると、筋肉にエネルギーを与えるために、血液中にブドウ糖を放出します。

ストレスから解放されると、エネルギーが必要ないために、すい臓からインスリンが分泌されることで血糖値が下がります。

そして、ストレスを受けることで、大脳辺緑系が興奮し、脳の側坐核からドーパミンが分泌されることで、摂食中枢を刺激し食欲旺盛にします。

ドーパミンが分泌されることで、セロトニンと言われる脳内伝達物質が低下します。

セロトニンは、精神を安定させたり、食欲を抑える働きがありますが、食事をとることでセロトニンが分泌され食欲を抑えます。

これが、やけ食いによる肥満です。

ストレスを抑える食事ってあるの?

ストレスが、溜まっている時に好きな物を食べるのもいいことですが、根本的なストレス解消になりませんよね。

そこで、ストレスを抑える食品を紹介したいと思います。

| 栄養素 | 食品 | 効果 |

| マグネシウム | 牡蠣 ホタテ 納豆 ごま ピーナッツ ほうれんそう | マグネシウムは、カルシウムと並んで、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 効能としては、神経の伝達を正常に保ち、興奮を抑えストレスを緩和させ る効果もあります。 また、マグネシウムは、カルシウムの吸収を高める効果もあります。 |

| ビタミンC | キウイ みかん ブロッコリー 小松菜 ピーマン | ビタミンCは、ストレスに対抗するホルモン生成に必要です。 ストレスに対抗するために、副腎から抗ストレスホルモンと呼ばれる コルチゾールが分泌されます。 コルチゾールが分泌されることで、心拍数の上昇、血糖値を上昇させて ストレスに対する抵抗を高めます。 副腎は、大量のビタミンCが蓄えられていますが、ストレスを受けると 急激に量が減ります。 コルチゾール(抗ストレスホルモン)を作るためにビタミンCが必要に なります。 ビタミンCが不足することで、コルチゾールが十分に作れれずストレス に負ける体になります。 |

| ビタミンB1 | うなぎ 豚肉 レバー 乳製品 卵 | ビタミンB1は、炭水化物をエネルギーに変えるために必要です。 炭水化物が不足すると、体の疲れやイライラを感じます。 ビタミンB1もビタミンC同様にストレスを受けると、多く消費されるの で摂取しましょう。 |

| たんぱく質 | 牛乳 たまご さんま 納豆 食パン じゃがいも | ストレスを感じやすい脳は、たんぱく質を消費します。 |

参考価格:896円 ※記事作成時の「楽天市場」価格

分包だから持ち運びが良かったです。

水でも、好みの飲み物でも薄めて飲めるから毎日でも続けられる。

まとめ

運動不足による肥満の原因は、白色脂肪細胞が太ることが分かりましたよね。

そして、褐色脂肪細胞を活性化させることで、脂肪を燃焼させることも分かりましたよね。

白色脂肪細胞が太る原因が4つあることも分かりましたよね。

①食べ過ぎ

②運動不足

③早食い

④ストレス

ストレスを抑える食品があることも分かりましたよね。

太る原因について正しい知識を得ることで、正しい方法で太りにくい体にしていきましょう。

「リモートワークによる疲れ」に関する記事もサイトに記載されていますので参照ください

https://konohamo.info/2021/07/12/hirouwanazeokoru/

ありがとうございます

“運動不足による肥満が気になるけど何か良い方法はない?” に対して1件のコメントがあります。